Eglises

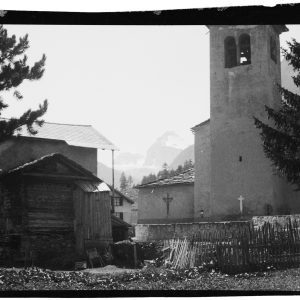

L'Église de Bruil, connue aujourd'hui sous le nom de Notre Dame de la Visitation, elle possède une histoire riche et complexe, enracinée dans les traditions religieuses et communautaires de la Vallée de Rhêmes. Initialement, jusqu'en 1650, le territoire de Rhêmes-Notre-Dame faisait partie de la paroisse de Saint-Georges. Des documents historiques attestent de l'existence d'une chapelle dès la première moitié du XVe siècle à Luedum, aujourd'hui connue sous le nom de Bruil.

Cette chapelle primitive a probablement été reconstruite et consacrée le 2 juin 1495 par l'évêque d'Aoste, qui a également autorisé l'année suivante la célébration de baptêmes et d'inhumations. Le 1er juin 1650, l'église de Bruil fut élevée au rang de paroisse, prenant le nom de Rhêmes-Notre-Dame.

Du point de vue architectural, l'église présente un plan en croix latine avec une nef centrale. Deux arcs projetés au niveau du transept abritent les autels latéraux, tandis que le chœur est légèrement surélevé. Le clocher, avec un unique ordre de fenêtres jumelées pour la chambre des cloches, fut reconstruit en même temps que l'église en 1680.

Le nom et la dédicace de l'église ont changé plusieurs fois au cours de son histoire : initialement dédiée à la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, elle a été placée sous la protection de l'Assomption de Marie en 1715, puis dédiée à la Visitation de la Vierge en 1810.

En 1839, en raison de sa taille insuffisante, l'église fut surélevée et agrandie vers la maison paroissiale. En 1864, elle fut entièrement décorée par le peintre Stornone d'Ivrée. Des travaux de restauration supplémentaires ont été réalisés en 1896, lorsque les frères Artari ont rénové une grande partie des décorations existantes, ne laissant dans le chœur que les deux tableaux représentant le sacrifice d'Abraham et celui de Melchisédech.

L'autel principal, réalisé en marbres polychromes, comprend un tabernacle et un retable surmontant pour l'exposition eucharistique. Les arcatures latérales sont décorées de bois peint et doré, ajoutant une touche supplémentaire d'élégance et de sacré à ce lieu de culte historique et artistique.

Les chapelles dispersées dans la Vallée de Rhêmes-Notre-Dame sont de petits joyaux d'architecture et de foi, chacune avec son histoire unique :

Chapelle de Carré (Sant'Anna):

Cette chapelle a été initialement construite en 1620 par Giovanni et Bernardino Benoit, qui l'ont également dotée d'un fonds par acte du 2 juillet 1621. Initialement fermée vers la façade par une simple grille en bois, elle a été entièrement reconstruite en 1864 et bénie le 2 octobre 1865 par le curé de Saint-Georges, Therisod.

Chapelle de Pellaud

(Saints Sébastien, Fabien et Roch) :

Construite entre 1645 et 1649 sur la rive gauche du torrent, cette chapelle a reçu sa dot par acte notarié le 20 janvier 1649, rédigé par Bartolomeo Pariset. Détruite par une inondation en 1868, elle fut reconstruite de l'autre côté du torrent l'année suivante, et bénie en octobre 1869. Aujourd'hui, elle se dresse magnifiquement restaurée à côté du village du même nom.

Chapelle de Fos

(Saint Jacques le Majeur) :

Fondée le 21 juin 1707 par Giovanni Giorgio Centoz et Giovanni Leonardo Desfours, et attestée par un acte du notaire Perrinod, cette chapelle reflète le profond sens de communauté et de dévotion de la région.

Chapelle de Barmaverain

(Saints Pantaléon, Sébastien et Roch) :

La communauté locale, documentée par un acte du 23 septembre 1644 du notaire Giacomo Arnod, fut à l'origine de la fondation de cette chapelle. Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste qu'une ruine, témoin silencieux du passé fervent de foi du hameau.

Chacune de ces chapelles raconte une histoire de communauté, de dévastation et de renaissance, en maintenant vivantes les traditions spirituelles et culturelles de la Vallée de Rhêmes-Notre-Dame.

Statue en bois de la Vierge à l'Enfant appartenant à la chapelle de Barmaverain

La chauxière et le Mystère de l'Alpage de Dzé : Une Énigme Historique en Haute Altitude

Dans le cadre isolé et majestueux des Alpes valdôtaines, l'alpage de Dzé se profile comme un mystère historique, entouré de mystères qui en font un lieu fascinant aussi bien pour les passionnés d'histoire que pour les randonneurs. Situé entre l'alpage de Fond et celui de Les Soches, Dzé se trouve le long de l'ancienne route qui reliait les deux alpages, à une altitude de 2287 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette position soulève des questions sur sa fonction historique et sur le but initial de ses constructions.

Architecture et Structures Mystérieuses

Parmi les ruines qui parsèment la région, se distingue une structure à abside avec une crypte. Cette construction, avec des caractéristiques typiques des édifices religieux, n'a jamais été mentionnée dans les documents officiels de l'époque, ce qui alimente l'aura de mystère qui l'entoure.

Adjacent à cette structure se trouve un bâtiment rectangulaire avec les restes de deux piliers centraux circulaires en pierre taillée. Ces éléments architecturaux suggèrent une importance historique et culturelle potentiellement bien supérieure à celle d'un simple alpage.

La chauxière:

Un élément insolite : un autre aspect particulier de Dzé est la présence d'une calcara, un ancien four pour la préparation de la chaux. Son existence dans un contexte principalement agricole soulève des questions sur sa fonction d'origine, surtout compte tenu de l'altitude et donc de l'absence de matériau ligneux nécessaire pour alimenter le four.

Témoignages Historiques et Spéculations

Charles Passerin d'Entrèves, dans un article publié dans la revue 'Le Flambeau' en 1950, décrit les vestiges d'une construction ancienne à Dzé comme étant bien plus imposants et solides qu'un simple grenier à bétail. Les murs, avec près d'un mètre d'épaisseur et construits avec des pierres bien taillées, suggèrent une grande antiquité et pourraient indiquer que les ruines faisaient partie d'un hospice pour voyageurs ou d'un autre bâtiment d'une importance historique significative. La région a également fait l'objet d'attention récente, avec des découvertes archéologiques comprenant des fragments de céramique de l'époque romaine. Ces découvertes, combinées à la position stratégique de Dzé le long d'une ancienne voie de passage, suggèrent un site d'une grande importance historique et culturelle. Encore dans « Le Flambeau », au numéro Au numéro 4 de l'hiver 2010 du 'Flambeau', Dzé est décrit avec une grande richesse de détails, photos et relevés par l'historien valdôtain Joseph-César Perrin. Il y est suggéré l'existence d'une ancienne et inconnue chapelle religieuse.

Conclusions et Perspectives Futures

L'alpage de Dzé reste un site chargé de mystère, avec de nombreuses questions encore sans réponse. Son histoire, son architecture et les découvertes archéologiques incitent à des recherches supplémentaires pour révéler les secrets de ce lieu fascinant et isolé. Pour les historiens, les archéologues et les amateurs des Alpes, Dzé offre une source inestimable de réflexion sur l'histoire humaine et naturelle de cette région alpine reculée.

Copyright 2023 LesReguges.it